機能・特長

水溶紙とは

水溶紙「MISHIMA DISSOLVE PAPER」の頭文字を取った「MDP」は、日本製紙パピリアの代表的な製品です。英語の「溶ける」という意味の「DISSOLVE」が示すように、この紙は、温水はもちろん冷水にも速やかに分散しますので、あらゆる分野でその機能を発揮します。普通の紙と変わらず、印刷や各種加工もできますので、機密文書から医療まで用途は様々です。新しい用途にぜひお使いください。

機能

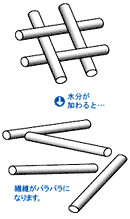

普通の紙をミキサーなどに水とともに入れ強くかき混ぜると、紙を構成している繊維が分散した状態になります。この分散した繊維を再び紙の原料として使用したものが再生紙です。

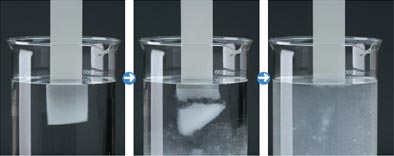

一方、紙が水に濡れて破れやすくなる性質を極限まで高めたものが、水溶紙。水中では極めて短時間の内に“まるで溶けるように”分散します。水に濡れていない時は、普通の紙と同じように、鉛筆で字を書いたり、折り紙の鶴を折ったりできます。

〈水溶紙の分散状態〉

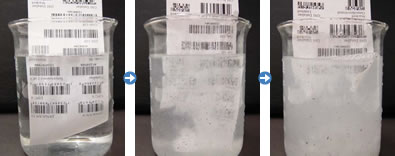

〈感熱水溶紙の分散状態〉

〈トイレットペーパーの分散状態〉

〈水溶紙の繊維の変化〉

特長

〈水溶紙〉

- 冷水にも温水にも速やかに分散します

- 海水にも分散します

- アルコールには分散しません

- 印刷適性があります

- 製袋加工適性があります

- 筆記性があります

〈感熱水溶紙〉

- 冷水よりも温水の方が速やかに分散します

- 感熱印字が可能です

- バーコード読取が可能な印字レベルです

特性・Q&A・用途例

特性

水溶紙には分散性(溶ける時間)を究極にまで高めたMDP、分散性を遅くしたCD-2があります。

また、ヒートシール可能なA3015、A3030、A6015があります。

| 種類 | 品名 | 内容 |

|---|---|---|

| MDP | 30MDP、60MDP、120MDP 30MDP-S、60MDP-S | ごく短時間の分散性 印刷適性向上 |

| CD-2 | 30CD-2、60CD-2、120CD-2 | 短時間の分散性 |

| ヒートシールタイプ | A3015、A3030、A6015 | 片面ヒートシール性 (フィルムラミ) |

| 30MDP | 60MDP | 120MDP | 30CD-2 | 60CD-2 | 120CD-2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 坪量(g/m²) | 30 | 60 | 120 | 30 | 60 | 120 |

| 厚さ(µm) | 65 | 110 | 195 | 55 | 95 | 200 |

| 分散時間(秒) | 35以内 | 45 | 60 | 100 | ||

※上記数値は標準値であり保証値ではありません。

Q&A

-

どんな印刷もできますか?

-

オフセット印刷をはじめ、あらゆる印刷ができます。コピー用紙として使うこともできます。

-

溶ける時間をどこまで調節できますか?

-

お客様のご要望に合わせて調節できます。水溶紙のキーとなっているのは、繊維の結合の弱さです。逆に結合を強くすれば、ある程度の時間、水にふれていても、その形態を保てる製品もつくることができるのです。

-

どのような加工ができますか?

-

貼り合わせができますので、箱状や筒状の硬いケースをつくることができます。また、ヒートシールにより簡単に袋に加工することもできます。

-

環境に対して影響はありますか?

-

木材パルプという天然素材でできているため、環境に対して悪い影響はありません。土壌の上に敷いて放置しておいても、雨水で溶けて土に還ります。

-

どんな寸法がありますか?

-

巻取と平判があります。詳しくは営業担当にご確認ください。

用途例

- ラベル用紙

- 流し灯籠

- メモ帳

- 播種シート

- 熔接用ダム紙

- 紙管

- 医療用検査台紙

綿棒や検尿台紙などに使われている水溶紙。

医療分野で幅広く活用されています。

使用例

ガーデニング用配置図

商品名:キュアガーデン/会社名:長谷煉瓦株式会社

水溶紙に描いたレンガの配置図にそってレンガを置きます。雨や土中の水分によって配置図は溶けるため、完成後に紙を取りのぞく手間がいりません。

播種

商品名:FLOWERY LAND ハーブ畑 花畑

会社名:北越農事株式会社

水溶紙にはヒートシール性があるので、袋状にすることができます。植物の種を袋状の水溶紙に入れて鉢の土に置くと、土中の水分などで、やがて袋が溶けます。

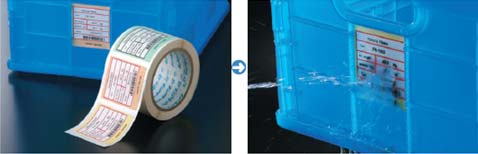

ラベル用紙

商品名:セブンタック水溶紙

会社名:株式会社倉本産業(図柄はイメージです)

はがしにくいラベルに水溶紙が効果を発揮しています。水をかけるだけで、跡も残さず、きれいに除去できます。

紙灯籠

商品名:水溶紙紙灯籠

会社名:株式会社 サンオーク

水溶紙を用いた紙灯籠は回収の手間もいらず、川を汚すこともありません。

水溶性成型品

一般的な紙と同じ様な加工を行い、水溶性紙ひも、水溶性棒、水溶性筒、袋など、成型品の作製が可能です。

成型品の通常の強度はしっかりとしていますが、水に溶けると直ぐに分散・崩壊します。

機能・形状を活かして、医療用、介護用、日用品、農業用等、さまざまなシーンでご使用頂いております。

お問い合わせ先

日本製紙パピリア株式会社 機能品部

TEL 03-6665-5880